高1の3学期

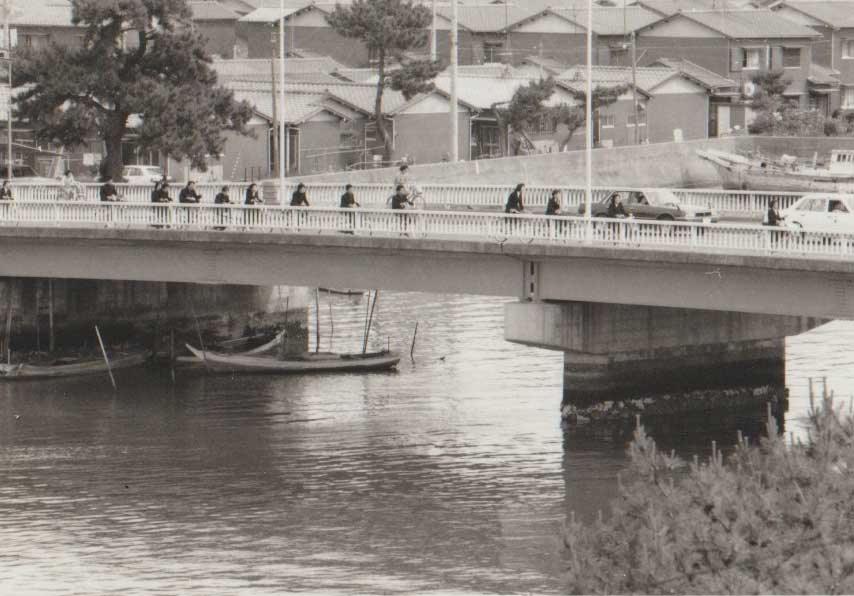

下宿のあった地域には、徳島大学常三島(じょうさんじま)キャンパス、徳島大学教育学部附属小学校・中学校(当時)、徳島中学校、助任(すけとう)小学校などがあり、学術的な雰囲気がありました。その地域から真東に海へ向かって3kmまっすぐ進むと、最後に沖洲川の橋を渡って市高へ到着します。冬になると、自転車通学者には厳しい海風となりますが、約15分の道のりを毎日自転車で通っていました。

僕とCさんは、沖洲川の少し手前にある交差点、エミールという本屋さんの前で待ち合わせて一緒に通学していましたが、Cさんが遅れてくることが多くなり、立ち往生しているところをみんなに目撃されるという毎日が続くようになりました。そのうち、時にすっぽかしを食らう朝も出てきました。それでも、放課後は一緒に帰るわけですが・・・。

十代の頃はあるあるだと思いますが、異性と何を話題にして話せばいいか、さすがのMackyもわかりませんでした。自転車で並んで走っていても、ほとんど口をきかずにCさんの住む地域の近くでお別れするような毎日になっていました。僕はそれでもうれしいと思っていたのですが、Cさんはそうではなかったようで・・・。

3学期、3年生は受験シーズンで忙しいのですが、2月上旬に毎年恒例の映画館での予餞会(映画鑑賞会)が開催されていました。この年は「戦場のメリークリスマス」、映画にあまり興味がない僕は、坂本龍一の音楽と北野武の出演しか認識していないのですが、生徒受けは良かったと思います。生徒会の仕事の一環で、僕は自転車置場の整理を仰せつかり、最初の1時間くらい、自転車をきれいに並べる作業をしました。その後、映画を観に行ったのですが、野営で焚火に照らされた北野武の顔を一瞬見ただけで、あとは待合室で実力テスト対策で百人一首を覚えたり、生徒会活動をしている上級生達と世間話をしたりしていました。

それから数日後、当時はとってもトキめいた2月14日、バレンタインデーを迎えます。それまでも、いわゆる義理チョコはもらっていましたが、その時は一応、自他共に認める交際相手がいた訳ですから、当然、大きな期待をもっていました(笑)。その日の朝の事は覚えていないのですが、その日の夕方、いつものようにCさんと一緒に帰っていて・・・珍しくCさんが話しかけるので、何かと思ったら、一緒の登下校をやめたい、と。

こういうの、天国から地獄へ突き落とされる、っていうんだと、生まれて初めて思いました。話した内容は覚えていませんが、つまり僕は「フラれた」とのだと認識しました。

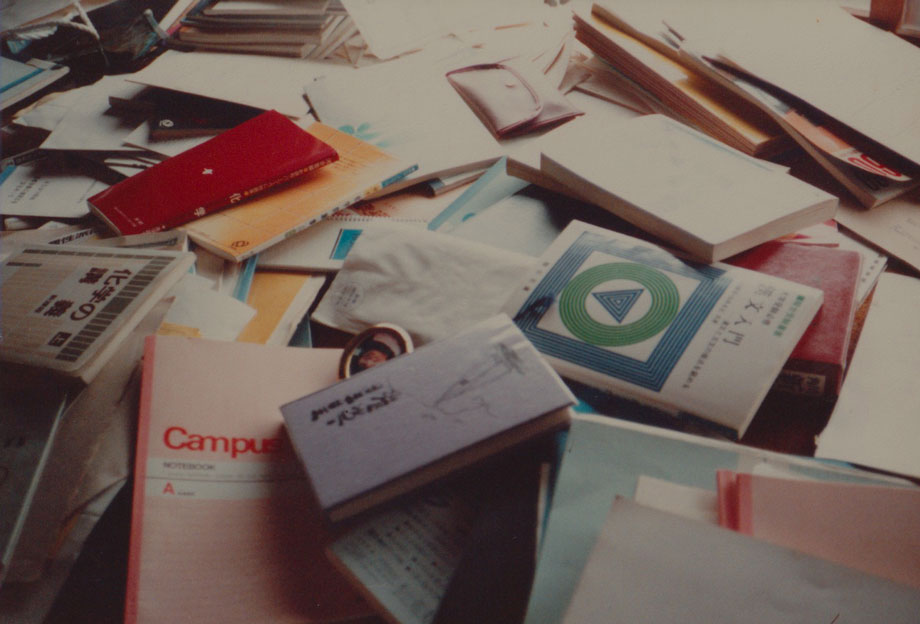

しばらくは勉強も手につかず、ギターを弾いても悲しい曲ばかり、という状況で、本屋で「青春哀歌」と名の付いた日記帳を買ってきて、鬱々とした気持ちを吐き出していました。当時のCさんへの思いが綴られたその一冊の日記帳は、長年手元にありましたが、15年後の海外留学を機に捨てたと記憶しています。この写真には、その「青春哀歌」と写真立てに入れたCさんの写真の一部が写っています。

日記帳には散文を書いていましたが、もちろん、詩作も並行していて、詩についてはノートの切れ端やルーズリーフに走り書きしていました。それまでは、親友の佐々木雅浩君が作った詩に勝手に作曲する事が多かったのですが、その頃から、自分で曲を付けるための作詞を試みるようになりました。そう考えると、この失恋が作詞家Mackyの誕生につながったのかなと思います。

そんなこんなで、真面目な勉強時間はめっきり減ったにもかかわらず、それなりに成績をキープしており、失恋を心配(?)していた担任も安心しておられたようです。しかし、心の傷は深かったようで、教室以外の居場所を求め、休み時間は図書室などに逃げ込むようになっていました。

また、生徒会活動なども気持ちをそらすのには良かったようで、毎年3月下旬にあるオーケストラ部の定期演奏会でも会場整備係などを仰せつかりました。演奏中に舞台に近いドアを開けないようにお客を誘導する係でしたが、演奏会の間中、何時間も暗いドアの外に立っていました。他クラスの女子グループに「ねぇ、そんなところに立ってないで、どっか(夜の街へ)遊びに行こうよ」と強く誘われて、内心はちょっとうれしかったのに「生徒会の仕事だから」とお断りしたのをはっきりと覚えています。真面目だったんだか、失恋を引きずっていたんだか、今となっては思い出せません。

そうして昭和58年度(1983年度)が終わり、季節は春に向かっていきます。読んで下さって、ありがとうございました。