プライベートなお話にお付き合いいただき、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。

最近は、中学受験なるものが市民権を得ているようですが、昭和50年代の地元(徳島県)には、受験すべき中学校は私立1校しかなく、超虚弱体質だった自分には2時間近くかけて電車通学とか下宿するとかいう選択肢は皆無でしたので、持ち上がりで地元の中学校へ入学しました。9割方の生徒は同じ小学校からの持ち上がりでした。

入学前の冬休み(新年明けてから)、ほぼ突然に母が「ギターを買っても良い」と言ったので、父と町の楽器屋さんへ行き、YAMAHAのラインアップで一番高かったクラッシックギターを買ってもらいました。C-400だったか、4万円でした。実はその隣には5万円のアコギL-5があったのを覚えていて、あれを買っていれば音楽人生多少違ったかも・・・とか思ったりしますが、当時は子どもながらに、その1万円の差をとても気にしていました。

その時に、楽譜も必要、ということで、店の人に勧められるまま「風」の大久保一久さんの楽譜を買ったのを覚えています。結局、その後すぐに、さだまさしの楽譜を入手する事になりましたが・・・。一応、選んだのがクラッシックギターであることは認識していて、コードをジャカジャカ弾くよりは、今でいう「フィンガースタイル」に憧れていたのでしょう。あと、音楽コンプレックス(小学校編を参照)のために、どうせやるならクラッシック音楽をしっかり練習しよう、などと思っていたようです。

お小遣いをはたいて「芸音ギターアカデミー」という会社の通信教育(クラッシック)も申し込んだのですが、当然のごとく早期に挫折し、結局ギターも自己流で練習していく事になりました。その時に参考にしたのが、上述のさだまさしの楽譜と、兄が録音してくれたカセットテープでした。1979年は「関白宣言」が売れた年でしたが、例の年末のNHKホールコンサートでは「防人の詩」を初披露していました。シンプルな8ビートアルペジオ、歌は3番まで3分ほどの演奏でしたが、それが僕の心に深く刺さると同時に、ああ、ギター伴奏ってこうやって弾くんだ、という悟りを与えてくれました。

コードはEmが好きでした(笑)。だってアルペジオだと左手を使わなくて良いので。なので、一番最初に練習した曲は「惜春」。上記「防人の詩」もEmでコピーして歌っていました。家の中では恥ずかしいので、ストロークはほとんど練習しなかったです。そのくせ、アルペジオの1音1音はすごく力を入れて強い音を出すようにしていました。良いも悪いも、それが今の演奏スタイルに繋がっているかなと思います。構えは左大腿にギターを乗せるクラッシックスタイルを、高校生まで貫いていました。ちなみに、当時YAMAHAポータサウンドという小さなキーボードが家にあって、リズムに乗せて指1-2本でコードが弾けるので、「檸檬」や「無縁坂」を弾いていました(やはりマイナーコードが好き)。指使いは自己流なのですが、コードの響きを実感するには役立ちました。

さて、中学校へ入学して、女性の音楽の先生が担任になりました。最初の音楽の授業で、自己紹介がてら好きな歌を歌う、という事になり、学校教材の歌集にあった「精霊流し」を歌いました。当時はボーイソプラノの名残があり、キンキン声で歌った記憶があるのですが、そのうち、変声期の壁にぶち当たります。その担任の先生が腹式呼吸を教えてくれたのですが、マスターする前に(一学期だけで)結婚退職されてしまいました。その後、音楽で歌の指導を受ける事はなく、変声期が進むにつれ、さだまさしの音域を出すことすら辛くなっていきました。それでも顎を突き出したり、ファルセットに逃げてみたり、自分なりに発声を工夫していた記憶はあります。ボーカル教室の歌川先生曰く、そういう工夫は現在の歌に絶対に役立っている、のだそうです。

一方、相変わらず年一回の作曲コンクールに志願して出ていました。中学になると一カ所に集められて、課題の詞を与えられ、制限時間内に作曲する方式でした。当時は鍵盤で作曲していたのですが、他校の同級生がギターを持ち出したのをみて、負けずとギターを持ってきたのを覚えています。その時、ああ、ギターでも作曲できるんだ、と実感しました。当時、郡大会で特選が3名くらい選ばれ、県大会にはそのうちの1名が推薦として行けたようですが、僕は入選まででした。学年でピアノが一番上手な女の子が毎年特選で、やっぱり正式に音楽を習っていないことの劣等感で鬱々としていました。ちなみに6歳下だった妹は3歳からピアノを習い、同じ大会で県3位になり、自分の仮説を裏付けてくれました(笑)。

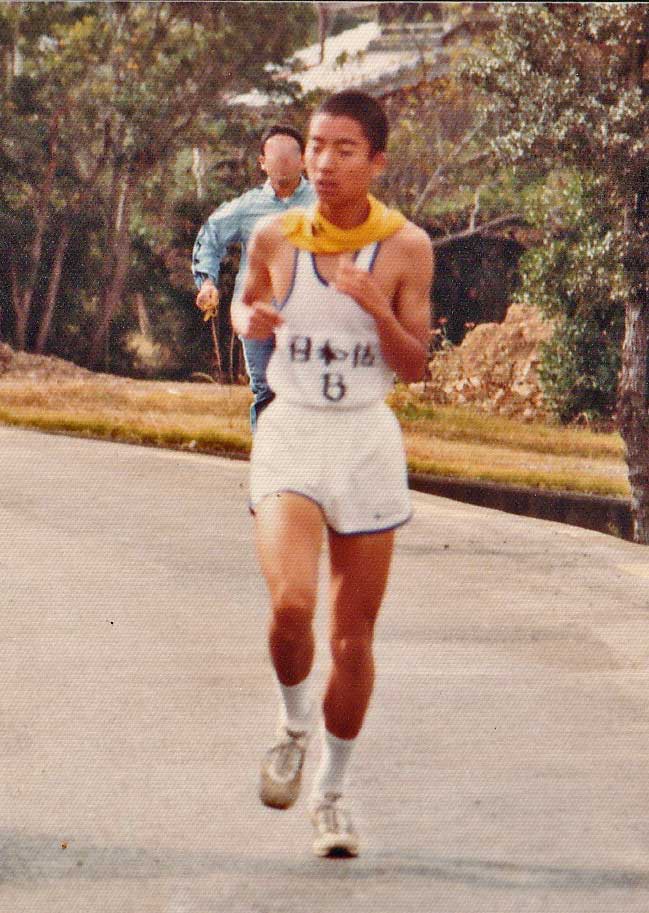

クラブ活動は運動音痴を解消しようと軟式テニス部に所属しましたが、一生懸命練習する割にはうまくならず、3年間補欠でした(下の学年にも抜かれたという事ですが、1つ下のチームは県大会で優勝したので、さもありなん、というところです)。一方、体力はついて長距離をまずまずの速度で走れるようになり、陸上部のない中学校で合同チームの選手に選ばれるようになりました。まったく音楽と無関係ですが、3年生の時にBチームとして郡の駅伝大会に出場し、当時他校の1年生だったK君(後のボクシングWBC世界スーパーフライ級チャンピオン)と同区間を走って、一応タイムは勝っていました(スポーツネタでは唯一の自慢です:笑)。写真を見ると、こんなヨレヨレでよく走ったなとは思いますね。その後も、高校大学を通じてほぼ毎日走っていたので、体力的には歌にも良い影響を与えたのかな、と思います。

スポーツ以外で、今の自分の音楽に良い影響を与えているものとして「科学体験発表」というイベントに思い当たります。夏休みの自由研究の発表ですが、これも上記の作曲コンクールと同じで、郡大会で1位になると県大会へ行けます。小学校6年生と中学校1年生で連続出場しました。写真は小学校6年生の時の「アゲハチョウの成長記録」ですが、ポスターが主流だった当時に、併せて最先端のスライドプレゼンをしていたのは自分でも驚きで、アイデアを出してくれた父親には感謝しています。小さい頃から、大衆の面前で発表する事には慣れている、というのは、音楽演奏の上でも大きなアドバンテージなのかな、と思っています。当然のことながら、本職の学会発表や学術講演なども同様です。

完全に音楽から脱線してしまったので、今日はここまでと致します。読んで下さってありがとうございました。