高1の2学期(前半)

しばらくご無沙汰しました。どの業種でもそうですが、年度の替わり目は忙しいものですね。

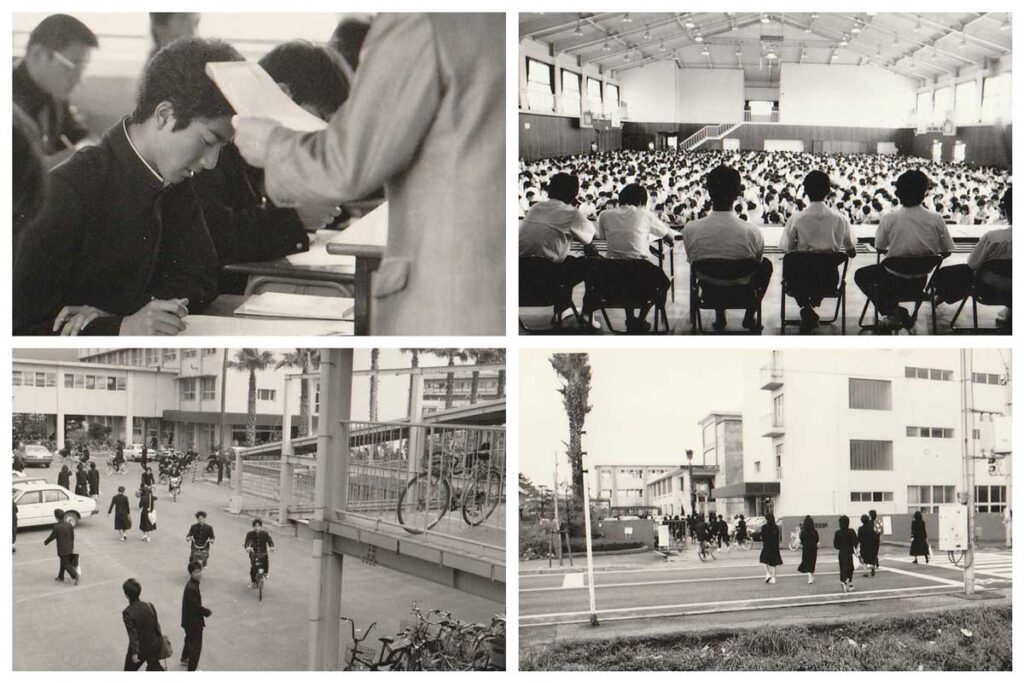

2学期の事を書き始めようと思ったのですが、少し遡った話をしておく必要があります。1学期の期末テストが終わると、夏休み前の短縮授業+補習が数日続き、終業式前の2日間くらい球技大会になると思います。当時、競技としては、ソフトボールと卓球が相場だったように記憶しており、僕も活躍はしないまでも出場していたように思います。その当時は、我が理数科も体力が有り余っていて、学年優勝を含めいいセンを行っていたと記憶しています。

夏に向かって浮き足立つそのような季節に、さらに浮いた噂が飛んできました。他クラスのある女子(仮にAさんとしておきます)が、僕に好意を持ってくれていると・・・。それが「え?」っていうくらいに可愛い女子だったので、僕もまんざらな気持ちではなかったのですが、すれ違って会釈をする程度で何も進展する事なく時間が過ぎていました。クラスの友人達はとても面白がって、球技大会の合間に僕を担ぎ上げて、Aさんのいるところへ運んで行ったりするのですが、恥ずかしくて走って逃げ帰ることしかできず・・・今となっては良い思い出です。

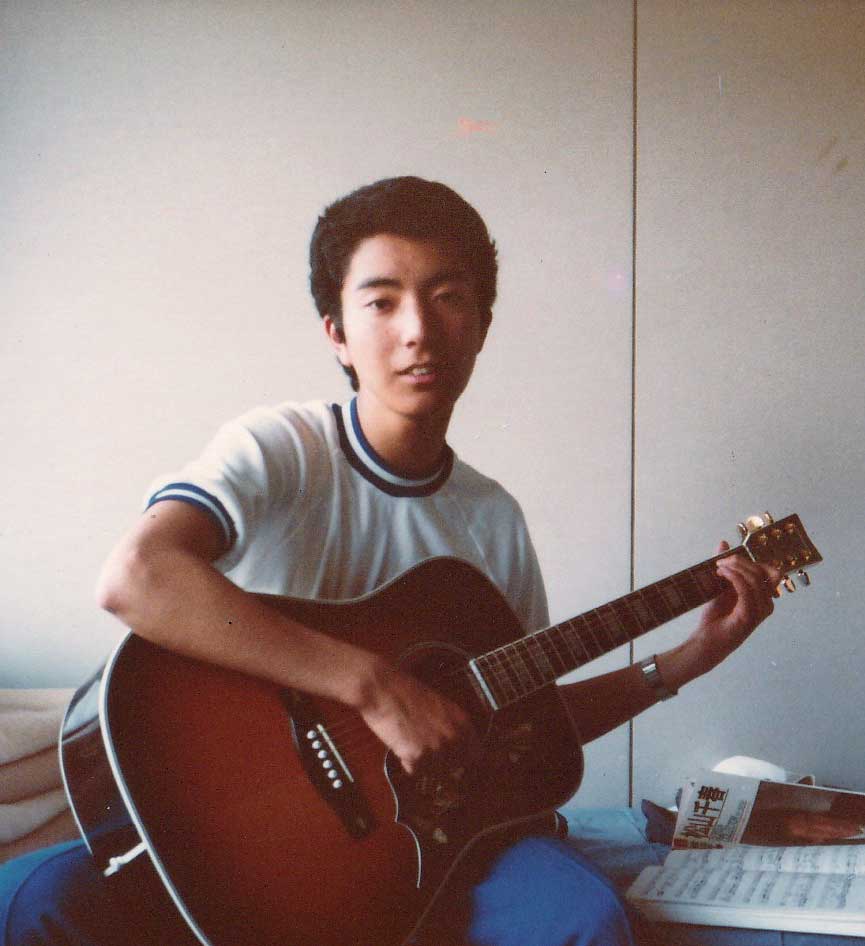

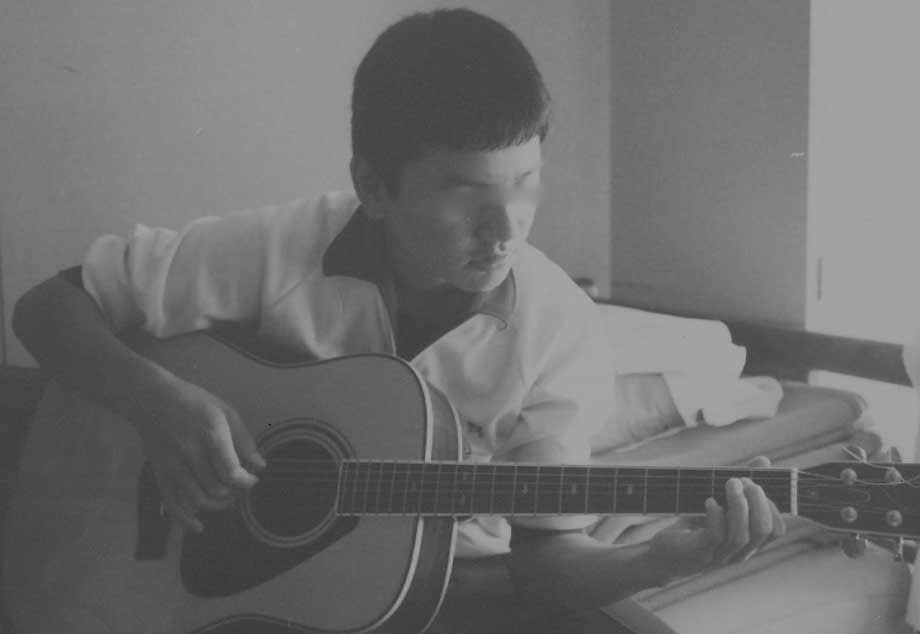

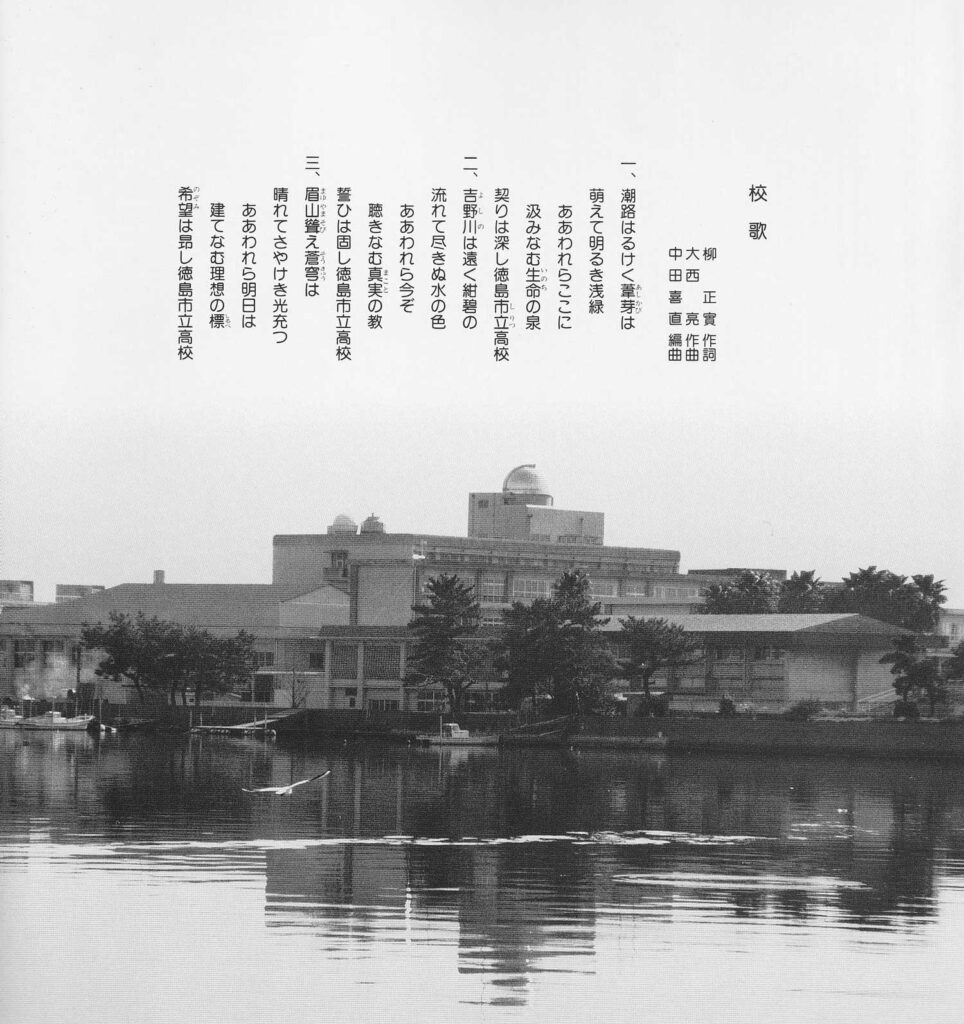

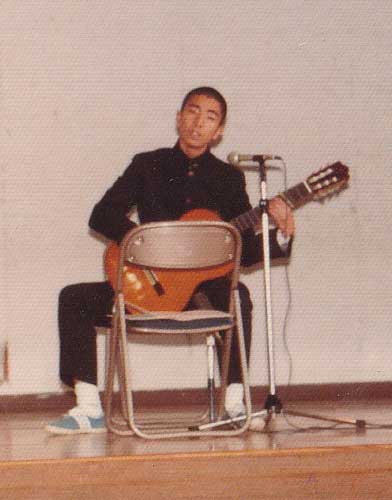

そして、夏休み、市高祭の準備、と進み、2学期が始まり、あっという間に市高祭になりました。前夜祭は体育館での「フォーク・ロック」が目玉で、B君の長渕剛で幕を開けました。2日目の文化祭は、模擬店、文化系クラブの展示、体育館での舞台(ロック、新体操など含む)、他校の生徒にもオープンで、たくさんの人々で賑わいました。

1年生でクラブ所属もなかった僕は、ひたすら写真を撮ったりしていたのですが、後日フィルムを現像に出した際に何も写っておらず、カメラシャッターが壊れていた事が判明して、がっかりしました。そのため、この頃は自分で撮影した写真が何も残っていないのです。仕方がないので、校誌「葦芽(あしかび)」から拝借しました。

3日目の体育祭では「スター・ウォーズ ジェダイの帰還」の大旗の前に陣取り、チャゲ&飛鳥の小旗を持って入場行進をしました。競技は採点されますが、当時の記録によると、入場行進が11クラス中1位、応援合戦(学ランを着ての正統派)が11クラス中2位となっており、クラスの団結の強さを示していました。僕は1500メートルでクラス代表だったのですが、当日、あまりに気合いを入れすぎて、朝5時起きでアップなどしていたものですから、本番で失速して11人中8位に終わってしまいました。そのせいではないのですが、総合成績も11クラス中7位に沈んでしまったと記憶しています。

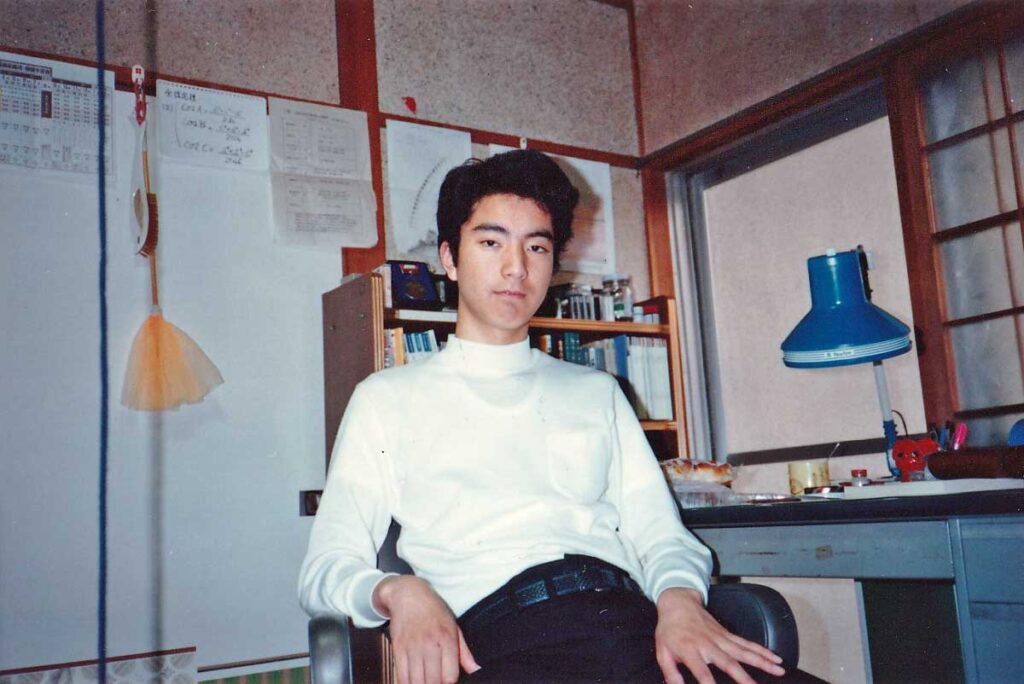

とにかく真面目な高校1年生だったので、学校をさぼって遊びに行ったり、校内で羽目を外したりすることもなく、浮いた話もその後進展する事もなく、9月29日には16歳となり、2学期は平和に過ぎて行きました。10月は旺文社全国模擬試験があり、我がクラスメートが全国1位を含む上位を席巻しました(この時は、大体クラス順位x2=徳島県の順位、徳島県の順位x2=全国順位)。僕自身もまぐれで成績優秀賞をもらってしまったものですから、高校生活を通じて精神的に最も安定していた時期だったと思います。

そんな平和な生活を脅かすのは、やはり「アノ手」の事件に違いないのですが、それは次回以降にお話しします。今日も読んでいただき、ありがとうございました。