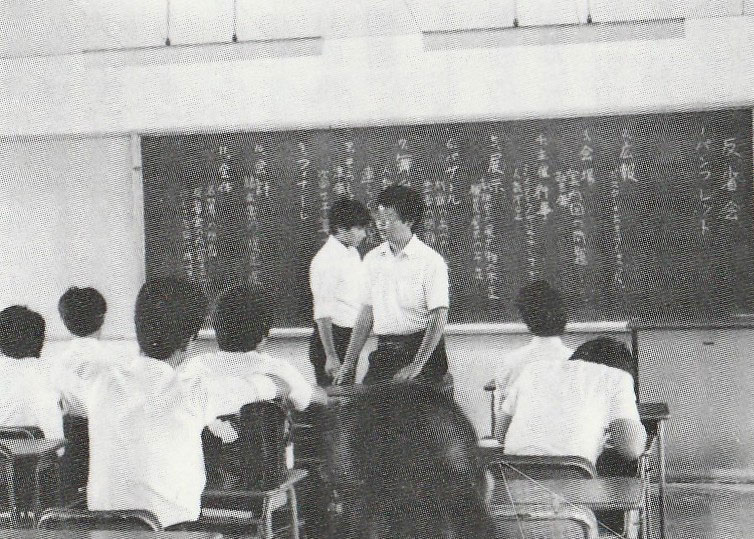

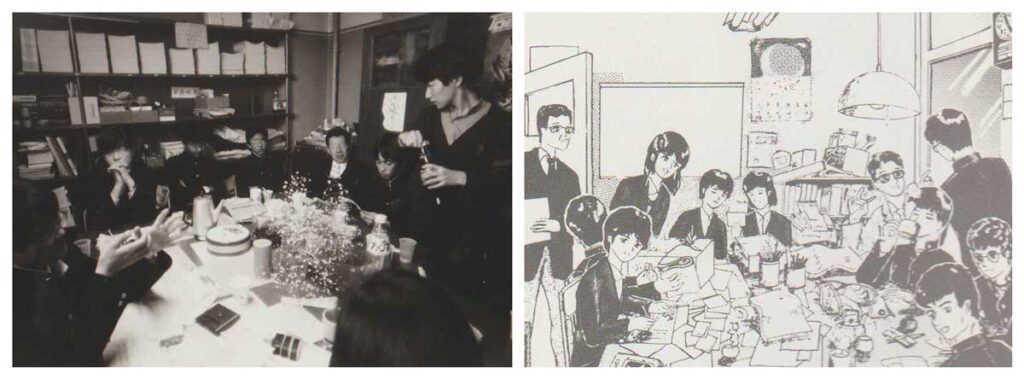

校誌「葦芽(あしかび)」編集部は、生徒会執行部、図書館の仲間達、写真部、美術部、文芸部、等の部員をかなりの重複をもって包含する大所帯です。写真、絵、文章、社会情報を必要とする活動ですから、当然ですね。

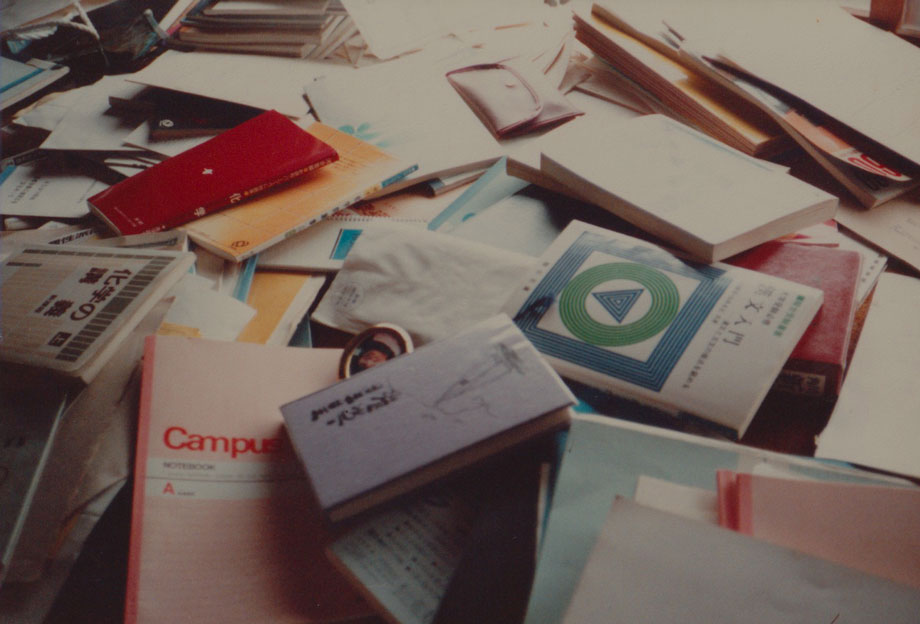

編集部の部屋は校舎(中校舎から2階渡り廊下を渡った南校舎)の一角にありました。毎日開いていて、昼休みや放課後にかかわらず、好きなときに立ち寄っていました。関係の先生方や先輩後輩を含め、色々な人生相談が飛び交う場所で、人格形成にも大きく影響しました。

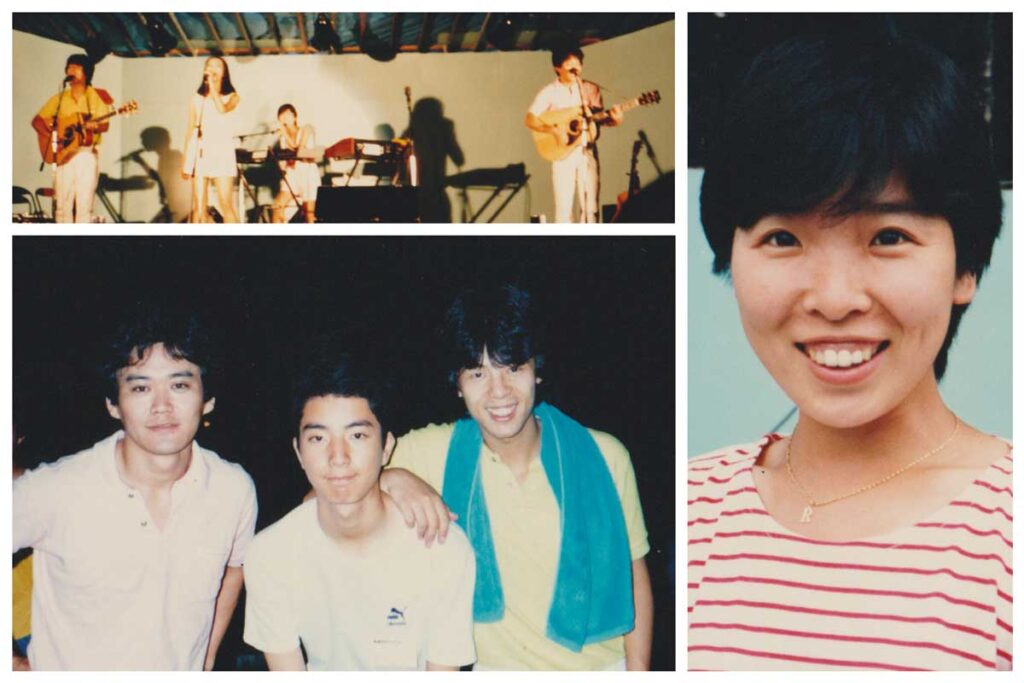

フォークサークル同好会の練習が隣の視聴覚室だったので、質屋で5,000円で購入したギターを置かせてもらっていました(実は、店に入る勇気がなく、佐々木君に頼んで購入してもらったものです)。編集部の閑散期には中で弾いたりもしていました。

とても大切な場所でしたが、その後の新校舎への建て替えにより、今は帰りたくても帰れない場所になってしまいました。

編集部はこんな雰囲気でした。左の写真は以前にも出した自分の卒業式の日のものです。右の絵は1年後輩のI君がイラストにしたものです。I君は現在も大手新聞社で記者をしており、当時の経験が活きているなと感じる次第です。

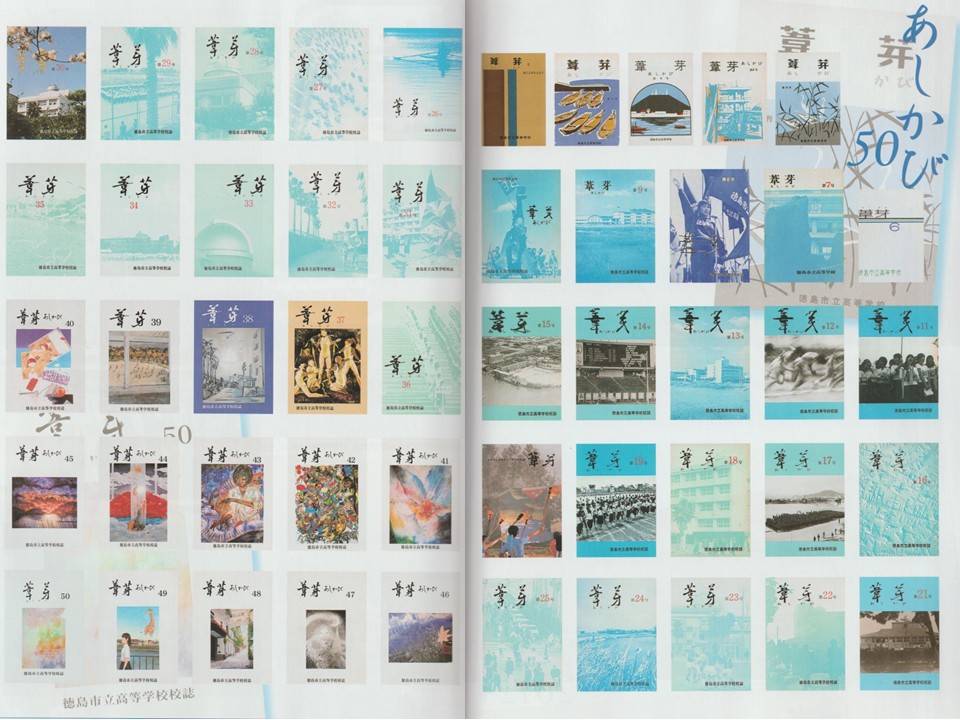

徳島市立高校が2013年で50周年を迎え、創立50周年記念誌が刊行されましたが、リファレンス資料としての「葦芽(あしかび)」の存在により、非常に充実した内容になっていました。その記念誌のページですが、歴代の「葦芽(あしかび)」の表紙が並べられています。僕は、このうち23号と24号の編集に携わったわけです。

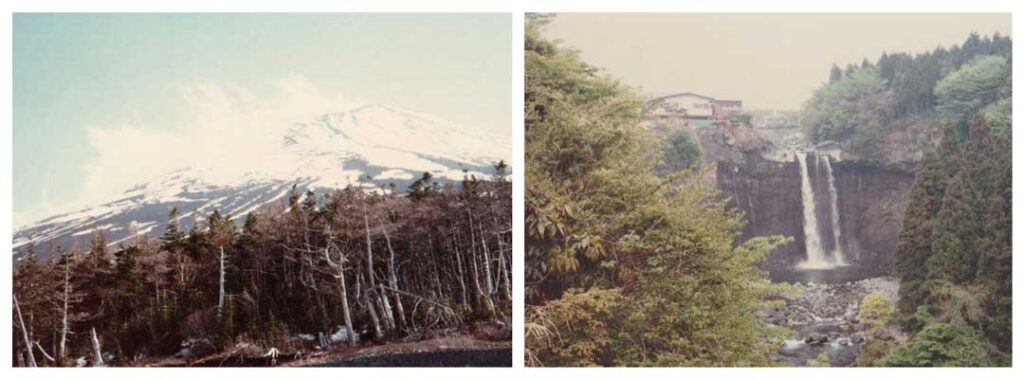

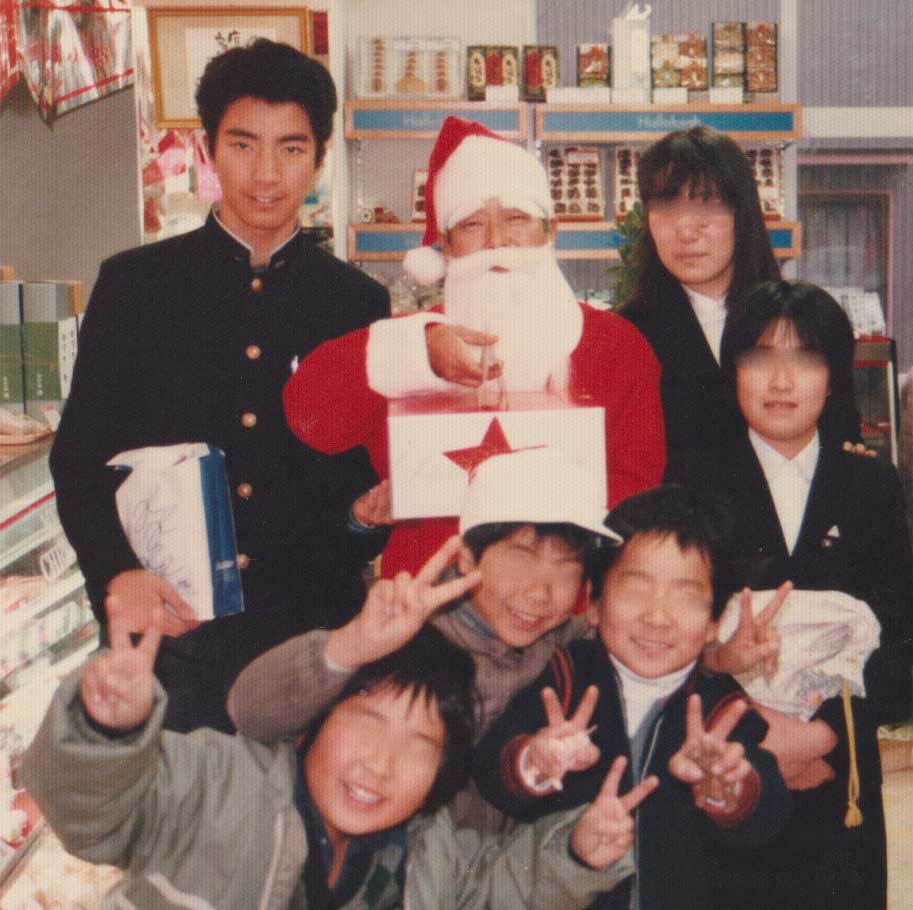

この年の冬に撮ったと思われる写真が残っていました。前年に市高を退職された先生を訪問して記事にする企画で、郷土歴史家(高校の歴史の先生は独自の研究もされていました)のM先生のご実家を訪ねた時のものです。ちょうどクリスマスで、M先生はサンタクロースに扮し、近所の子ども達も立ち寄っていました。

このようなフィールドワークの経験が、いろいろな人と関わりながらプロジェクトを進めるという、後の自分の行動規範に影響したかも知れないと思わないではありません。

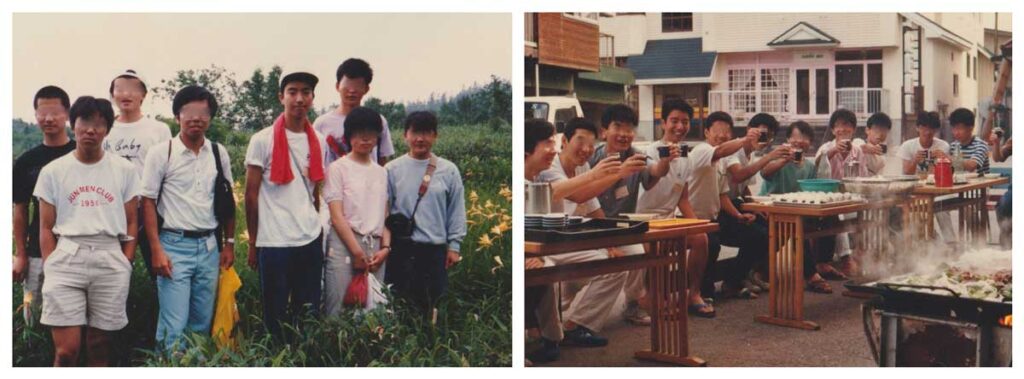

少なくともこのような学校関連活動の時間の中で、男女を問わずいろいろな人とお話しし、傷ついた気持ちも少しずつ癒やされていったのだろうと、今思い返しても、ありがたい思いでいっぱいになります。

今日も読んで下さって、ありがとうございました。