高1の1学期

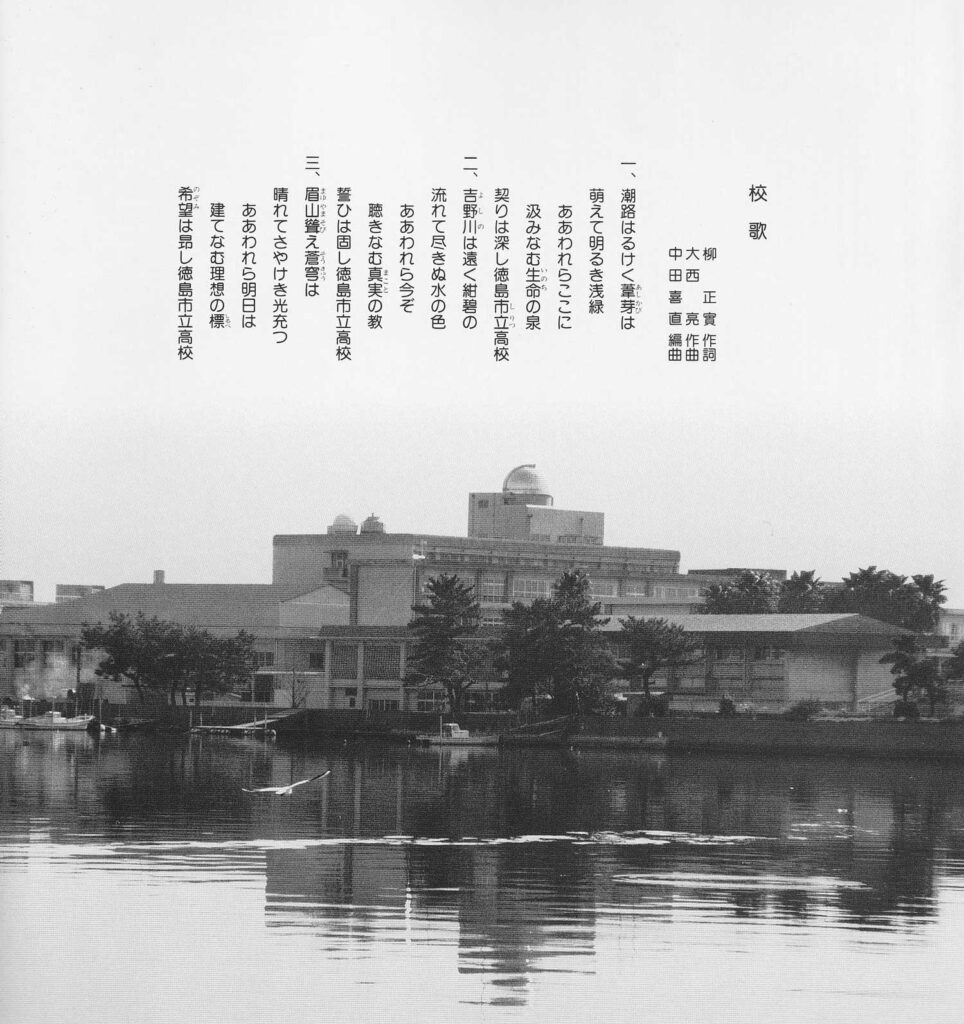

当時の市高では、入学直後の5月中旬に2泊3日の集団宿泊研修があり、クラスや学年の親睦を深めることができました。当時は淡路島にある国立淡路青年の家が舞台でした(当時、すでに老朽化が進んでいましたが、今はどうなっているのでしょうか?)。

1日目のクラス対抗歌合戦と2日目のキャンプファイヤーの2つの機会で、それぞれクラスから出し物を企画せねばならず、4月早々から学級活動(Long Home Room: LHR)で話し合いを行っていました。いろいろな案がありましたが、結果として、クラス対抗歌合戦では我々3人がギター伴奏をしての合唱、キャンプファイヤーでは人間カラオケ(全パートを肉声で表現するインスト)をやる事になりました。合唱の曲は3曲(季節の中で、悪女、北酒場)、人間カラオケは2曲(BODY SPECIAL II、異邦人)でした。

その翌日から、ギターを持ち込んでの練習になりました。ショルダーストラップ付きとはいえ、ハードケースを抱えての自転車通学は異様に目立ったようで、通学路に立つ交通指導の先生達に必ず声を掛けられる始末でしたが、特に叱られたりはしませんでした。ギター練習というよりは、LHRでクラス全員いきなり練習、という感じでした。広い会場で音量重視のため、ストロークでの伴奏は前提で、3人ともそれぞれに個性が出たのを覚えています。僕は当時あまりストロークを練習していなかったので、シンコペーションを伴う8ビートのリズムがうまく取れず、少し苦労しました。休み時間にも、ギターでいろんな人と一緒に歌ったりしながら、友人も増えていって幸いでした。

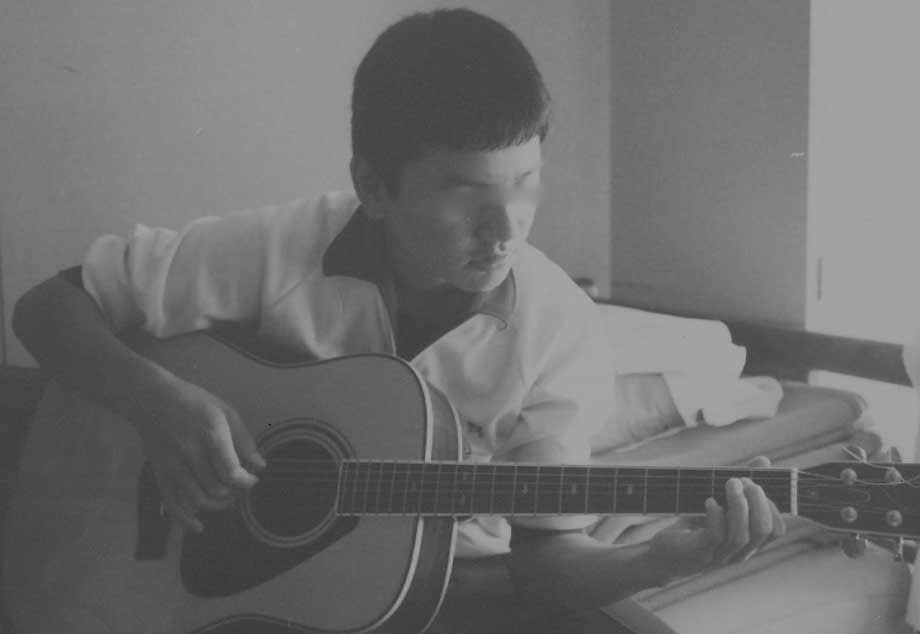

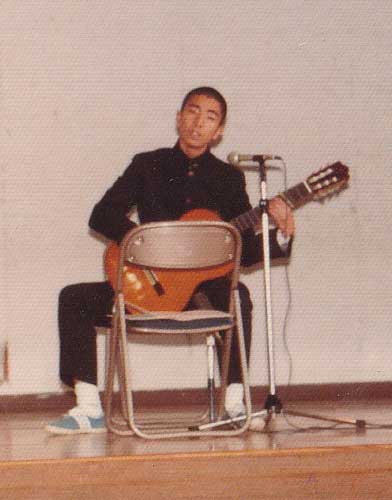

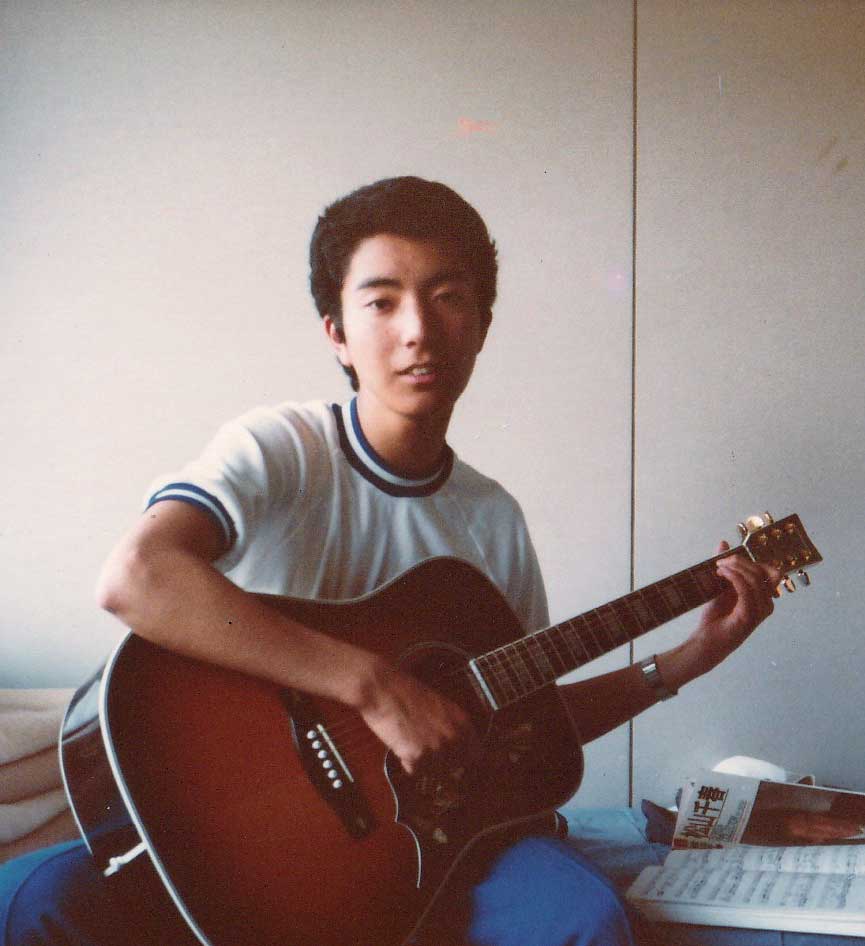

宿泊研修本番の事は断片的にしか記憶がないのですが、幸い、写真はたくさん残っています。昨今の個人情報保護の観点から、公開は難しいのですが、ソフトボール大会と卓球大会があって、両方我々のクラスが優勝したとか、合唱は非常にうまくいったとか、砂浜での人間カラオケはさすがに音量不足だったとか、ハイキングの道のりとか、都会的な他クラスの女子生徒が眩しかった思い出とか、いろいろあります。写真は、宿泊室に入った直後だったと思いますが、早速ギターを取り出して弾いていました。横に松山千春の楽譜がありますね。愛機 YAMAHA L-7Sの初陣は、かようにたくさんの人目に触れる機会でもありました。

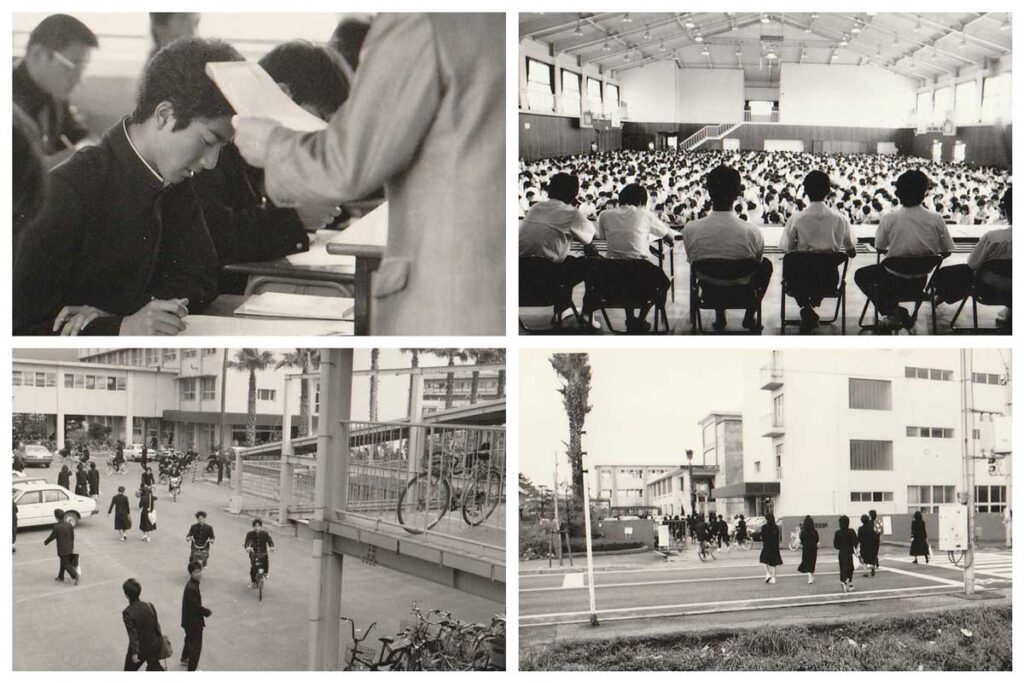

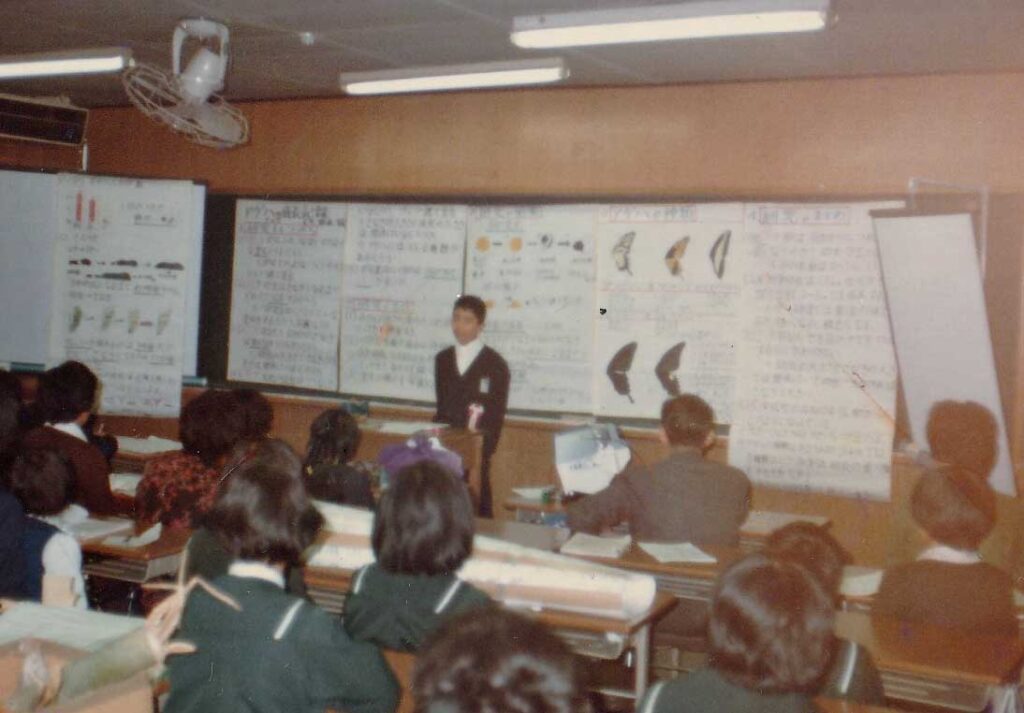

さて、淡路島から帰ると、本格的に勉強中心の毎日になっていきました。当時は土曜日も午前中授業があり、午後2時頃の汽車で故郷に帰り、翌日午後の汽車か父の車で下宿に帰ってくる、という生活をしていたので、週末はあまり勉強に集中できていなかったと思います。そのせいで、1学期の中間試験も、ブービーではないにせよ、割とひどい成績だった記憶があります。一方で、時々ある業者(進研ゼミ、旺文社、駿台など)の模擬試験では相対的に良い成績だったので、自分の精神的には「やればできる」とポジティブだった(逆に言うと油断していた)ように思います。ただ、クラスから時々全国1位が出たりするので、当初の闘争本能はどこへやら、トップを目指すなんてとんでもない、という引け目を感じ始めていました。

そんなふわふわした感じの1学期はあっという間に終わり、夏休みに突入しますが、しばらくは補習が続き、さらに9月中旬にある市高祭(前夜祭・文化祭・体育祭)の準備、泊りがけでお寺に合宿する恒例の理数科セミナーなどイベントが目白押しで、今から思うと、じっくり個人で勉強するペースがつかめないままに時間が過ぎていったと思います。そんな夏休みに、愛機 YAMAHA L-7Sの第2陣が訪れますが、それは次回の機会にお話しします。

今日も読んで下さってありがとうございました。